抄録

岸田劉生の内弟子だった村上巌(ムラカミ イワオ、旧字体では村上巖)は 国画会の画家となり様々な人達と出会った。ここでは芸術とか文学などの難しい話しは棚にあげて、何げない日常生活の様子について家族に残された資料等に基づきエピソードも交えて、梅原龍三郎、武者小路実篤 、俳人、石田波郷、作家、庄野英二、全く畑違いの社会学者、清水幾太郎、哲学者、松浪信三郎などとの交流の一端について思いつくままに綴ってみた。

村上巌(ムラカミ イワオ、旧字体では村上巖,戦前の資料では旧字体が使われている) (俳号 村上麓人(ロクジン))

洗礼名、洗者ヨハネ。明治41年(1908)年5月に京都で生まれ、15歳の時に岸田劉生に師事した。岸田劉生には我が子の如く可愛がられた.。その様子は岩波書店で1979年に発行された岸田劉生全集第9巻の大正13年の日記からうかがえる。大正13年5月11日の日記では「...昨日来た村上氏の息といふまだ子供々々した可愛い少年が畫を三枚持ってくる。...」6月1日「....村上少年いちごの畫を持って来訪、少しなほしてやる。...」 6月17日「...夜村上少年やって来る。今日から家の人となる。...」。15歳の頃、少年肖像(岸田劉生作)のモデルになり、当時の思い出をテレビでも語っていた。このころに麗子像で有名な麗子と一緒に習字を習ったりしていたようだ。この日記に出てくるいちごの絵は生前に大事にしていたが、小さな紙切れに鉛筆でデッサンしたもので、この線が劉生が直してくれたものだと聞いたことがあるが、もちろん署名もなく劉生の書いた線などと証明できる証拠は全くない。しかし、本人には大切な思い出の紙片だったのだろう。結局、劉生が30代の若さで亡くなったため、その後は梅原龍三郎に師事した。昭和15年に国画会創作協会第5回展にて樗牛賞受賞(注1)した後に昭和18年の文展第6回展にて「少年立像」で特選を授賞(注2)した。国画会創設以来の会員で主な作品は風景画と人物画が多い。俳句もたしなみ、戦後に出ていた雑誌「人間」のカットを気に入った俳人、石田波郷との縁で石田波郷主宰の俳句雑誌「鶴」の表紙、カットなども描き、本人自身も麓人という俳号で多くの俳句を作り、俳画も多数描いていた。また串田孫一の紹介で水彩画の挿し絵を雑誌アルプ(創文社)に画いていた。1993年(平成5年)8月帰天。

夫を長年支えてきた妻マリア千鶴代は102歳10ヶ月の天寿を全うし2016年(平成28年)3月復活祭の当日に帰天。ともにカトリック五日市霊園に眠る。

注1 村上厳は巖と旧字体で表記されている

https://kokuten.com/history

国画会展覧会略史

国画創作協会第5回展

樗牛賞:村上巖

https://kokuten.com/page-39658 絵画部 物故会員/物故年功会員

1993 村上巖

注2 村上厳は巌と新字体で表記されている

https://www.inoha.net/archive/

02taisho/file/kanten.htm

新文展 特選

1943年 第6回

漆畑廣作、小田忠、大島士一、大月源二、河井達海、桜井悦、鈴木満、西村計雄、緑川広太郎、宮脇晴、宗像逸郎、村上巌

無名で偏屈な画家だったのでたいした記録は残されていないが

俳句雑誌 馬酔木 平成5年10月号

俳句雑誌 鶴 平成5年11月号

短歌雑誌 コスモス 平成5年10月号

などで村上厳の追悼記事が掲載されている。

-------------------

(ご参考)

馬酔木については、国立国会図書館サーチ https://ndlsearch.ndl.go.jp/ でキーワード 馬酔木 平成5年10 で検索できて目次が読める。水原家からの追悼文や妻、村上千鶴代の文章が掲載されている。

エッセイとしては

耳ぶくろ 文春文庫 株式会社文藝春秋 1986年10月10日

多数の作者のなかの一人として、「体当たり」が採りあげられている。

ほかには

2022年1月30日発行

京都国立近代美術館のコレクションでたどる

岸田劉生のあゆみ (とんぼの本)

著者 梶岡 秀一、岸田 夏子

発行所 新潮社

の中で京都時代の劉生に関する座談会(芸術新潮 1980年1月号からの再録)が掲載されており、そこに若い頃からの友人であった新しき村会員の上田慶之助氏たちともに村上巌も参加している。

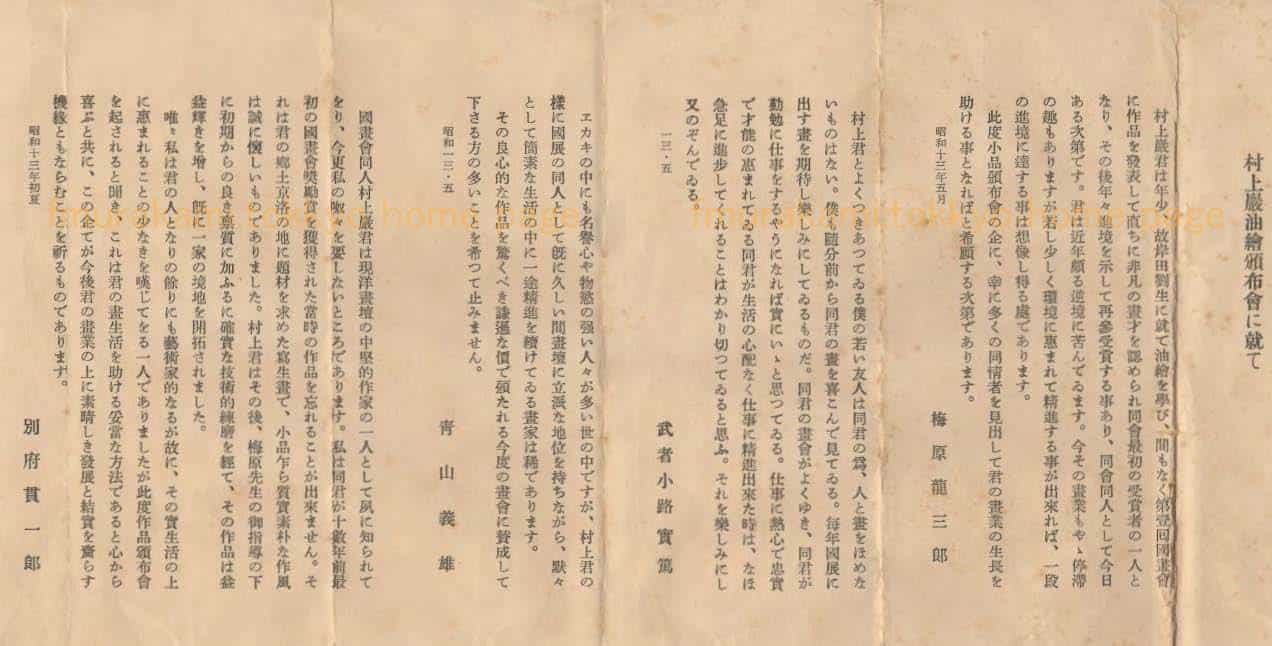

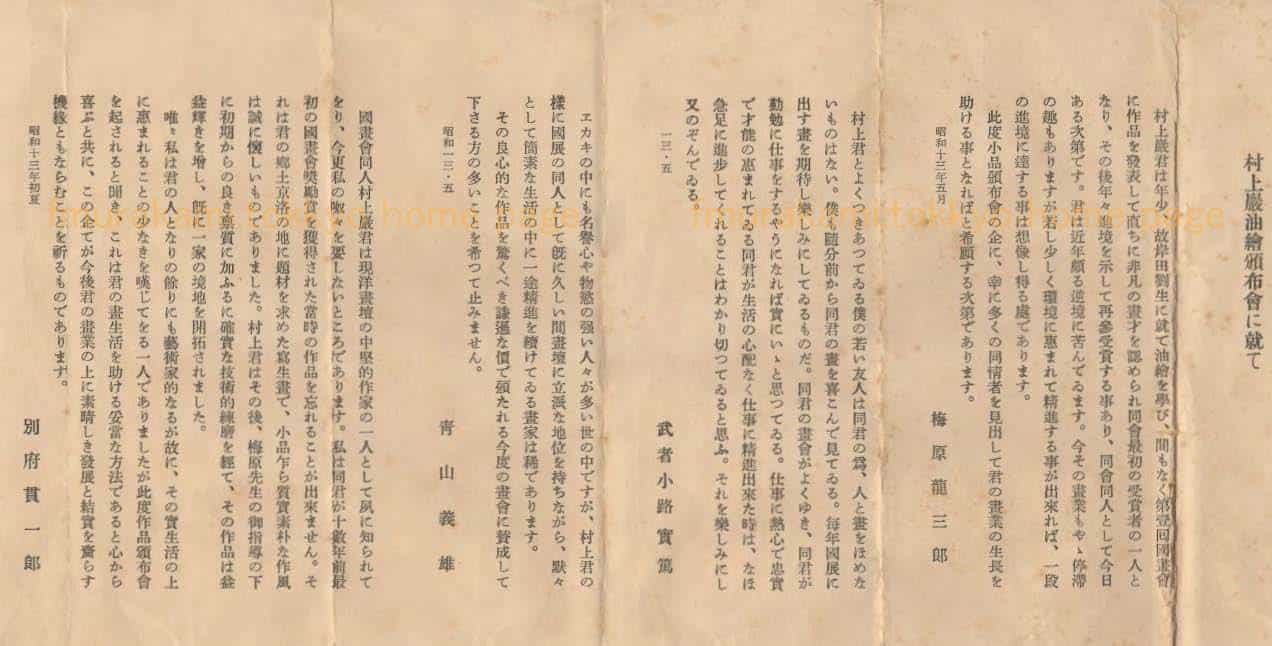

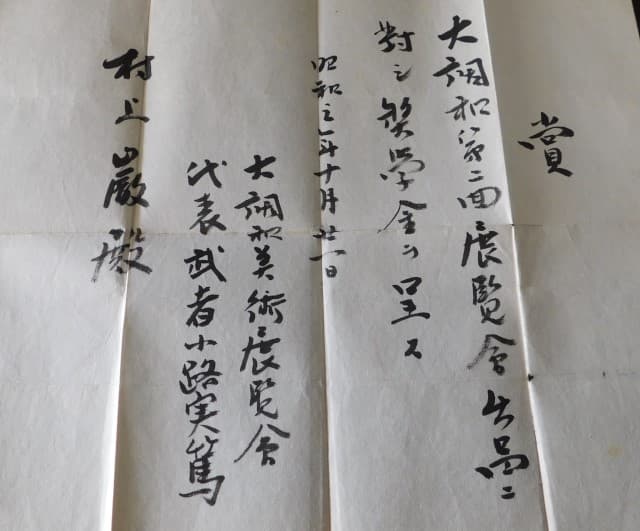

短歌雑誌 コスモス 平成5年10月号のなかで歌人宮英子夫人が村上夫人から見せてもらった梅原龍三郎の頒布会推薦文について語っておられる。その推薦文の画像(ウォーターマーク付き)は以下のようなものである。多分、20代半ばの若い絵描きで生き方が無器用であまりにも世間離れしていたので、周囲の人々が見るに見かねて頒布会を考えてくれたのだと思う。

梅原龍三郎の他にも武者小路実篤や友人であった青山義雄や別府貫一郎なども推薦文を書いている。

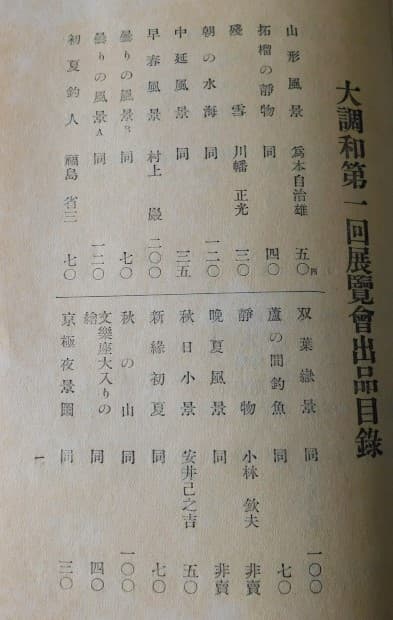

武者小路実篤からは大調和美術展覧會で手書きの表彰状をもらったこともあったようだ。全く賞状には不向きの大きなサイズの用紙に書かれている。(下図)

子供のころから周囲の人々を見ていて感じたことだが芸術家や文芸家は変わり者と言われるよう人が多い気もするが、その人なりの社交性とか外交能力が備わっている人が成功しているようにも思える。 全く社交性や外交能力に欠如している場合には、その配偶者が有能なマネージャーとしての素質を持っているとか関連業界の大物でしかも気まぐれでないパトロンに気に入られるといった幸運にでも恵まれない限はその道一筋で糊口をしのいで生きぬくことは大変なことだろう。これはいつの時代でも同じことなのだろう。CNNニュースでMagnus Resch とのインタビューで聞いた記憶(正確に言えばtranscriptを読んで理解したところ)では、おおまかに毎年6000万点以上の作品が創作されているが、オークションで取引される作品はこのうちのごく僅かにすぎず、100分の1パーセント未満ぐらいが有名なオークションで取引されているようである。しかも世界的に有力なコレクターや画廊などの大手美術組織は少数に限られており、そのネットワークには入れないと作家としての成功は難しいようである。

話しは第二次世界大戦前に戻るが、村上巌も独身時代にはコレクターでもあった美術評論家の福島繁太郎の家によく出入りしていたそうだ。繁太郎と慶子夫妻が旅行で長期不在になるときにはよく留守番を任されたそうだ。大変に大きな邸宅で住み込みの若い女中さんも多くいたそうだが、慶子夫人から、この男ならおかしな問題を起こす心配はないと信頼されていたようだ。昭和17年に清水幾太郎夫妻の媒妁(注3)で結婚してから夫婦で福島氏宅に挨拶に行ったときには、慶子夫人から「あんた、よくこんな男と結婚したねえ。生活が大変だよ」と妻に言われたそうだ。慶子夫人は厳の書く字を大変に気に入っていて、「あんたは絵描きより字書きのほうが向いているよ」とよく言われていたそうだ。戦時中は静岡県の御殿場の二の岡に疎開したが、終戦間際になって兵役に招集された。しかし、入隊後にすぐに足の壊疽に罹り入院中に終戦となったそうだ。除隊後には御殿場の疎開仲間の紹介で静岡県裾野にある温情舎という学校に絵の指導に通っていた。温情舎は後に不二聖心女子学院小学校・中学校・高等学校 になったが、昭和29年頃まで絵の指導に通っていたようだ。巌は大変な雷嫌いで、雷がなり出しそうな空模様になると部屋の押し入れに布団をかぶって隠れる習性があった。空がピカピカし出すと学校に授業がある時でも押し入れに閉じこもるので、仕方ないので妻が勝手に代理で学校に行って生徒に絵を描かせて持ち帰ってきたそうだ。妻が責任者のマザー(今ではシスターと呼ばれているが当時はマザーとよばれていた。シスターという人もいたが修道院で掃除をしたり良い香りのするクッキーを焼いたり忙しそうにしている若い修道女といった子供の頃の記憶がある)に代理できた事情を説明したところ、「さようでございますか。それは大変なことで。どうぞお大事になさいませ」と特に咎められることもなかったそうだ。大変にのどかな時代であったと思う。昭和30年に東京に転居したが不二聖心女子学院 との関わりが続いていて、1990年代に関係者から「温情の灯」という字を書くように依頼があり、それが石碑に使われることになった。字書きとして認めてくれた福島慶子夫人の評価はあたっていたのかもしれない。

余談になってしまうが筆者は多分小学校2、3年生の頃(昭和28,29年頃)の夏休みに両親に連れられて福島繁太郎、慶子夫妻のお宅に泊まりがけで遊びに行ったことがある。当時は熱海の前山田に住んでおられた。お婆さんも住んでおられたが多分、繁太郎氏の母上だったのだろう。朝起きてみたら縁側のソファーに座ってお婆さんが眼鏡をかけて薄赤色っぽい新聞を読んでいた。何を読んでいるのかと近づいてみたら何か分からない横文字の外国の新聞だった。大きなおうちに住んでいる人は外国の新聞を読んでるのかと驚いた。しばらくすると台所の方が騒がしいので様子を見に行ってみると近所のホテルのコックさんがアイスクリームをいっぱい作って届けに来ていた。今でも通常の家庭では見かけないような大きな業務用サイズの冷蔵庫があり、そこに詰め込んでいた。なくなると届けてもらうといっていた。子供から見るとまるで竜宮城にいるような生活をしているのだと思った。この驚いた出来事を夏休みの宿題の日記に書いたところ、ちょっとした騒ぎになってしまった。筆者は当時は親しい人は親戚と呼ぶものと勘違いをしていたので日記に「うちのしんせきの福島さん」のおうちに泊まりにいたと書いてしまった。日記を読んだ担任の先生から両親に本当にご親戚なのですかと問い合わせがあったようだ。このときに両親から親戚と知り合いの違いを教えられたがよく理解できなかったので家に人が来ると、その人が帰った後で今来た人は親戚かどうか確かめる癖がついてしまった。銀座のフォルム画廊に行ったときは福島慶子さんは筆者の顔をみると坊やは塩昆布が好きだからと言って銀座にその当時あった有名な昆布屋さんに連れて行かれ我が家ではとても買えないような大きな箱詰めをよく買ってもらった。両親に昆布以外にもっと好きなものがあるとおばさんに伝えておいてと言ったが全く無視された。自分が学生になった頃に田中角栄が大蔵大臣で、たまたまテレビで福島慶子夫人が大臣と対談をしているのを見てあのおばさんは偉い人なのかと再認識したことを覚えている。

注3

昭和17年頃、妻の実家(牛込区市ヶ谷田町)の隣に社会学者の清水幾太郎氏が住んでいて御近所付き合いがあったそうだ。当時は西岡家がその地区に多くの借家を持っていたようだ。厳(当時は巖

で表記されている)は清水氏のいくつかの著書、例えば、1942、実業之日本社 生活の叡智

、岩波書店の流言蜚語(初版)などのカットを書いたりあるいは装幀をしたこともあって、お付きあいがあったそうだ。

肖像画(いわゆる歴代の大臣の肖像画のように写真以上に本人に似せて描くタイプのものではない)としては、東京都江東区の砂町文化センター

にある石田波郷記念館(注4)に石田波郷の肖像画が展示されている。年齢的には厳のほうが5歳くらい波郷より年上だったが、俳句の師としてだけでなく人間的にも大変に尊敬していた。

昭和33年頃には村上厳は大泉学園に住んでいた。波郷は西武池袋線の隣駅、石神井公園に住んでいたので、時々、自転車に乗って遊びに来られた。当時の俳句の弟子は、会社員、公務員、教師、医師、自営業者など多種多彩であったが皆、当然に昼間は忙しい。しかし画家は一日中がいわば自由時間だったので気兼ねなく思いついたときに遊びに見えていたようだ。将棋を指したり、持参したカメラで写真を撮ったり、何げない会話をして時間を過ごしていたようだ。たまに一旦帰宅してから夕方にタクシーに乗って再び訪ねて来られることもあった。当時は携帯電話は勿論なく、固定電話でさえ普及していたわけではないが、クチコミの力は凄いもので波郷は麓人宅にいる聞き付けて弟子達が波郷を追い求めるように集まってきた。人が集まれば自然の流れで酒宴がはじまる。やがて俳句談議でだいぶ騒がしくなってくると波郷がここの家は子供が居るので鴨よし(当時、石神井公園駅の近くにあった料亭)に行こうと言ってタクシーを呼び皆を引きつれて出かけていった。恐らく、場所を変え人を変えて毎日、波郷を囲んで同じ様な光景が繰りかえされていたのだろう。今にして思えば大変に自由闊達で文化水準も高かった時代だったと思う。現代ではスマホが普及し、ある意味で24時間、管理されているような社会では勤務時間が終了してから自分の趣味に没頭することは非常に難しくなっているかも知れない。近年ではワーク・ライフ・バランスという言葉がよく使われるが、当時の御弟子さん達は感覚的には、仕事20%未満、俳句80%以上 と自分の趣味にのめり込んでいた人々が多かったのではないかと思う。もしかすると趣味というよりも波郷に憧れ心酔していた人が多かったのかも知れない。「憬れるのは止めましょう」という名言を何処かで聞いたが、憧れどころか魔法にかかったように波郷に魅せられてしまった人が多かったのかもしれない。御弟子さんのなかに酔っ払うと仲間の句を評して「あいつの句はもはや小波郷(しょうはきょう)の域に達した.」などと叫いている人もいたくらいだ。

必ずしも昔の時代がよいというわけでもないが、もう少し緩やかでゆったりした社会でないと文化水準も高まらないだろう。

注4

砂町文化センター 石田波郷記念館

https://www.kcf.or.jp/sunamachi/

josetsu/ishida/

(追補)

当時の御弟子さん達はいわゆる高齢者は少なく、酒が強く、声が大きく文字どおり口角沫(こうかくあわ)を飛ばすような壮年の人が多かった。こういう人達が集まれば大変に騒がしくなった。筆者は子供だったので波郷氏とあまり言葉を交わすことはなかったが俳句をやる人は背の高い人(星野麥丘人、八木林之助、村山古郷、杉山岳陽などの面々)が多かったので筆者も同じように背が大きければ野球部に入れるのにと話したところ、私よりも草田男のほうがもっと大きいよと聞いたことを覚えている。小学校4年の頃(昭和30年頃)は西荻窪に住んでいたが水原秋桜子氏の家が近かったので遊びに行ったりしたが秋桜子氏も背が高かく力持であった。筆者が中央線に乗っていたとき外の景色がよく見えないと父に文句を言ったところ、となりに立っていた秋桜子氏が片手で軽々と抱きあげて外の景色を見せてくれた。父が先生といつも呼んでいたので子ども心に偉い人という認識があったので途惑い子供なりに大変に恐縮した思い出がある。波郷氏については後に母から聞いた話しでは当時、有楽町に日劇があり、そこで大友柳太朗のショーがあって舞台終了後に友人であった波郷が楽屋裏を訪ねた後に2人並んで楽屋から出て来たと時には2大スターが並んでいるように見えて会場が大騒ぎになったそうだ。波郷氏は昭和30年代は健康で華やかな時代だったのだろう。

昭和30年代中頃の写真で星野麥丘人宅(波郷氏宅から徒歩で6~7分の距離にあった。)で撮られたと思われるものがある。男3人がこたつに入って、中央に星野氏、左側に波郷氏、右側に厳がいる。波郷氏は腕を組んで卓上の中央を見詰めており、星野氏と厳はその様子を楽しそうに見ている。ヘビースモーカーだった厳の手もとには煙草のピースの箱が置かれている。多分、雑誌の表紙にどれを使おうかと3人で話し合っているように見える。非常に和やかでよい雰囲気の写真で鶴の主宰者であった波郷氏が仕事に真剣にとり組まれていた様子がうかがえる。

雑誌アルプに時々、水彩画の挿し絵を画いていた。もし古書店で雑誌アルプを見付ければ水彩画を見れるかもしれない。一例を挙げれば、アルプ225号では画文 黒部の流れ が掲載されている。厳は創文社の1974年の創文126号(注5)で「旅と画と童話の世界」というテーマで庄野英二氏と対談して以来、交友があった。また、創文社の編集者の大洞氏の紹介で実存哲学者、松浪信三郎氏とも知己を得ることになった。松浪氏は風変わりな絵描きに興味を持たれたようで、当時、国立(くにたち)の団地に住んでいた厳の家に神田の蕎麦を手土産に時々遊びに来られた。水彩画の原画は会社から返却されていたが当時の諸資料は家族がその後に引越を重ねるうちに散逸してしまった。しかし、最近になって数枚の水彩画と昭和58年2月14日から2月27日の期間、ギャラリ百号で開催されたアルプ終刊記念 アルプ展の案内ハガキが見付かった。当該ハガキによれば昭和58年当時はギャラリー百号は渋谷区宇田川町にあったようだ。

注5

1974年の創文126号はCiNii(NII学術情報ナビゲータ[サイニィ])

https://ci.nii.ac.jp/ncid/

AN00371225#anc-resource

から 検索でき、国立国会図書館デジタルコレクション で限定公開されている。

国会図書館では昔の雑誌等のデジタル化が進んでいるようで家族もすっかり忘れていた資料が得られた。ここに、その一部をご紹介させていただきたい。

馬酔木 1953-10 川端茅舍の想ひ出 村上巖 馬酔木発行所

俳句 1970-2 『酒中花』時代 村上巌 角川書店

宮柊二集 月報 1989 思ひ出すことなど 村上巌 岩波書店

夏目漱石 坊っちやん ; 倫敦塔 ; カーライル博物館 ; 幻影の盾 ; 琴のそら音 ; 一夜 ; 薤露行 ; 趣味の遺傳 ; 草枕 集英社 1982.11 挿絵:平山郁夫, 中村正義, 村上巖

人間 1951-04-01 人間 四月號 第六卷 第四號 目次/ 表紙/梅原龍三郞 扉/村上巖 ・・・・日本の思想と文学(対談)/清水幾太郎 ; 福田恒存・・・ カット/村上巖 ; 建畠覺造 目黒書店

ドリトル先生「アフリカ行き」 著者・編者ロフティング 井伏, 鱒二(訳・後書)村上, 巖(絵・装丁) 白林少年館 出版年月日等 1941

俳句 1966-08 かぶらや 村上巌 角川書店

国展. 第6,7囘 ... 四一 風景(洋) 村上巌 ... 朝日新聞社 編 朝日新聞社 和2-3