-

ホーム

-

金融工学を初等数学で

-

数式エディター

エクセル、ワードを代替的な数式エディターとしていたが、最近はLyXとの二刀流でLaTexに霧中

AIの時代が始まる前はMS

Word やエクセルを代替的な、しかも、ゼロコストの数式エディターに出来ないかと試行錯誤して、以下のように設定して、少し楽に使えるようになった。

エクセル(EXCEL)も同じ手順だが、

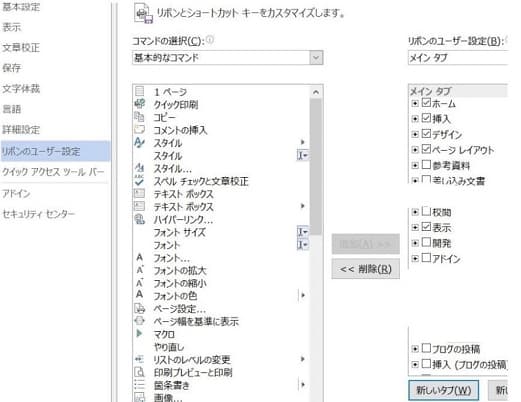

ワード(

word)を例にすると、まずワード(word)を立ち上げ新しいファイルを開く。つぎにオプションを選択して開くとオプションメニューが出るので「リボンのユーザー設定」とクリックする。

するとリボンのカスタマイズのメニューが表れる。

「コマンドの選択」で「ツールのタブ」を選択する。すると下の方に数式ツール+デザインが出て来るので、それをマウスで選択して、そのまま右側の「メイン タブ」の好きな箇所にドラッグしてドロップする。

当該の新しいタブを右クリックして好みの名称に変えて終了。次にwordを立ち上げると数式エディタがメニューとして表示されるので、それをクリックし、つぎにリビンの右端でリボンのピン止めをする。

。

なんとか数式エディター風になる。エクセル(excel)もワード(word)ともに右下のスライドバーで拡大表示できるので細かい添え字の入力は楽になる。常時にメニューリボンをフロント画面の任意の場所に浮かせておくような使い方が出来ればもっと使いやすいと思う。エクセル(excel)もワード(word)と同様のやり方でメインメニューに数式エディターをメニュ-表示させることができる。

LibreOffice Mathに変換してみた。

ワードやエクセルのファイルの中で書き溜めた数式をLibreOffice Mathに変換できないか試してみた。

例えば数式の書かれた文書ファイルA.docxをLibreOffic Wirterで読込むと数式が表示される.表示された数式オブジェクトをダブルクリックすると

LibreOffice Mathが起ち上がりコマンドラインに数式コマンドのテキストが表示される。その文字列をすべて選択し、新規作成した数式ファイルに貼りつけ、その後に

LibreOffice Mathの文法に合うように若干の修正を加えて自分がよく使う数式のライブラリーを作ることが出来る。ファイル変換と言うほどの大げさな話ではないが、ちょっとした体験談。

AI時代が始まり、

最近になってLyXを使い始めた

AIに統計学や数学に関連した質問をするとLaTex表記の回答が返ってくる。LaTeXは面倒臭そうで本格的に学ぶ気力も無いので(後期高齢者のため)何か安直な方法はないかと思案していたところLyXというソフトに辿りついてた。LaTexについてあまり知識が無くても数式が表現できる便利なツールとして使っている。AIの回答をLyXに貼りつけて、編集すると奇麗な数式が表示された文書になり読みやすくなる。まだ五里霧中の状態だが大変な便利さを実感しているので、その感想文を書いてみた。子供達の方が遥かに進んでいて、そんなことはずっと前からやっているよと言われるかも知れないが、少しだけご紹介しておきたい。LyXについては公式サイトの他にも詳しく書かれたサイトが多数あるので調べやすい。LyXを使うには事前にTeXLiveかMikTexをインストールしておく必要があるが、筆者の経験ではTeXLiveのインストールがうまく出来なかったのでMikTexをインストールして使っている。MikTexのインストールが終わってからLyXをインストールする。いずれのインストール時にはこのソフトのインストールは推奨できないと警告が表示される。警告の詳細情報を読むと実行ボタン表示されるのでインストールを続けていく。LyXのインストールにも30分程度の時間を要した。インストール画面のバックグラウンドに別の追加のインストール画面が出ているのに気づかなかったせいかもしれない。これに気付いて追加のインストールの許可も与えたらスムーズにインストールできた。

使い方は直観的で数式専用のワープロのように使えて重宝している。

LaTeX表記が混在している文書をコピーしLyXに貼りつける。次に、文書中のLaTex表記の個所を選択して、LyXの挿入メニューから数式の行内数式をクリックすると美事な数式が表示される。他のLaTex表記個所も同様の操作をすると全文書が奇麗な数式で表示される。

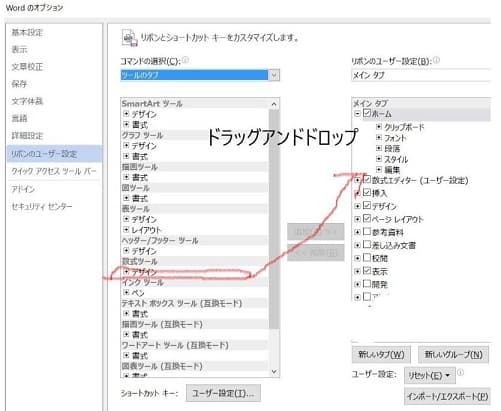

一例としてAIの回答の一部が以下のようだった。

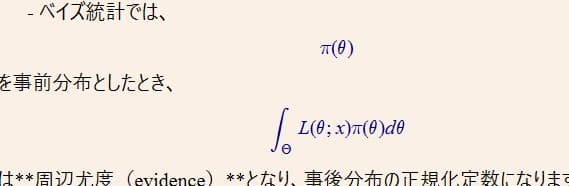

ベイズ統計では、$$\pi(\theta)$$ を事前分布としたとき、$$\int_\Theta L(\theta;

x)\pi(\theta) d\theta$$

は**周辺尤度(evidence)**となり、事後分布の正規化定数になります。

これをLyXの新規ファイルに貼りつけ$$で挟まれている部分を$$も含めて選択して

挿入-->数式-->行内数式 を実行すると

と表示される。

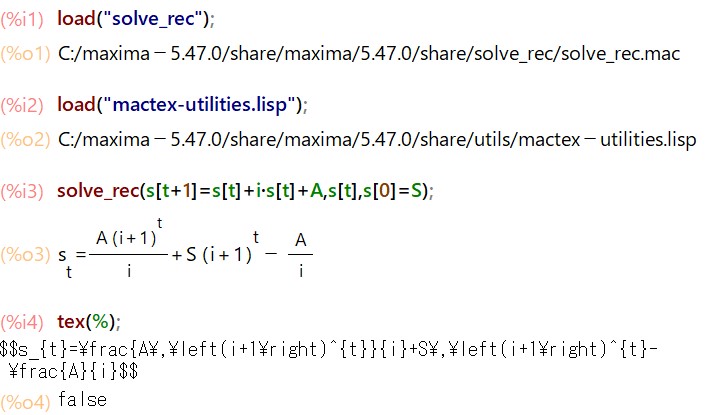

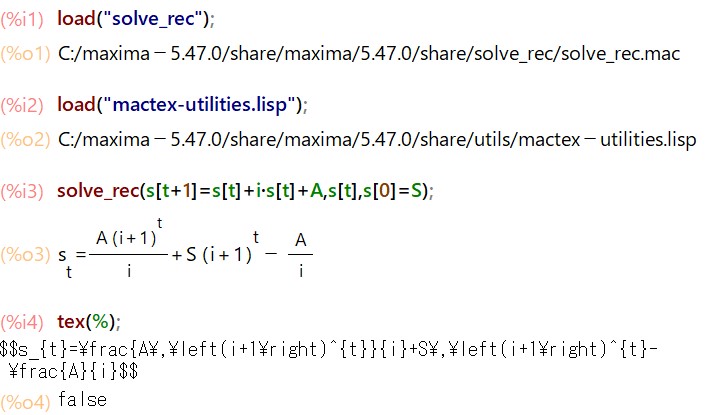

MAXIMAでもう一つ実験をしてみた。

MAXIMAで簡単な差分方程式を解き、ライブラリ-mactex-utilities.lisp をロードしてtex関数でLaTex表記に出力したコードをLyXに貼り付けてみた。

MAXIMAの画面

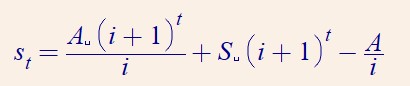

tex(%)の結果の$$で囲まれた部分をLyXの新規ファイルに貼りつけて前記の操作をすると下記の数式表示される。

過去に書きあげたワードの数式は無駄になるのか

もちろん過去の努力は全く無駄にならない。最近のワードでは数式変換機能があってLaTeXに変換できる。

Wordの数式エディターで数式を選択し、

「数式」タブ → 「変換」 → 「LaTeX」に切り替えて

「現在 - 行形式」または「すべて - 行形式」を選ぶと、LaTeX形式に変換される。

筆者も実験してみたが、自分の全てのファイルを丁寧にチェックしたわけではないがほぼ成功したように見えた。

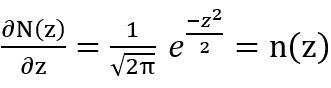

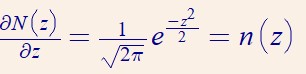

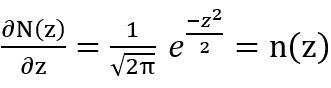

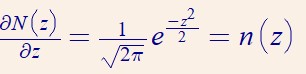

一寸だけ気付いたことだがワードで偏微分をする数式をワードのLaTeX変換したコードをそのままLyXに貼りつけて数式表示させると奇麗にできなかった。ワードの数式表示は以下のようなものであった。

このオブジェクトをワードのLaTeX変換で次のtexコードを得たので、そのままLyXに貼りつけて表現さすと下図のようになった。

\frac{\partialN\left(z\right)}{\partialz}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\

e^\frac{-z^2}{2}=n\left(z\right)

LyXの表示

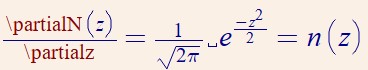

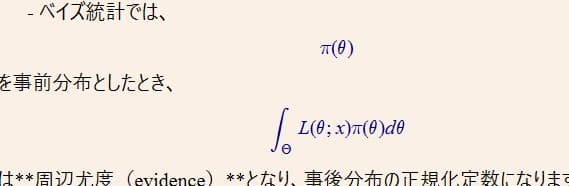

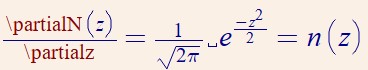

そこでワードが出力したtexコードを一寸手直しして、partialの後に半角の空白を入れて、次にeの前の\と空白を削除して書き換えたコードをLyXに貼りつけたら以下の表示になった。

手直ししたコード

\frac{\partial

N\left(z\right)}{\partial

z}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^\frac{-z^2}{2}=n\left(z\right)

手直し後のLyXの表示

言語変換するときには大なり小なり微調整は避けられないのだろう。

ワードで数式を書く時には同じ行に幾つかの数式を続けて書くよりは、一つの数式は一つの行にだけ書くようにして、それぞれの数式毎に改行して書いておくほうがLaTeX変換したtexコードをLyXにまとめて貼りつけて使う場合にはうまくいくような気がする。

エクセルやワードの数式を利用する別の方法としては数式部分オブジェクトをjpegなどの画像ファイルにしてAIに読みこませた上でLaTeXに書きかえてと頼むとTexコードを返してくれる。

いづれにしてもワード、エクセルで書いた数式は何時でもLaTexに変換できるので安心である。

人によってはワードの操作に慣れているのでワードで数式を作りLaTeX変換してLyXに貼りつけるよう二刀流的な使い方をする人もいるかも知れない。

筆者は

一般人なのでLaTexでレポートを書くような機会はないと思うが、試しに生成AIにlocal linear trend

modelをLaTexで書いてと頼んだら記述コードを返してくれた。もちろんLyXに貼りつけて奇麗に数式表現できた。AIの助けを借りれば小論文くらいは書けそうな気がして便利な時代になったものだと大変に感激した。

興味のある方は自己責任で試みられたい。

戻る